Как распознать ВЭБ- инфекцию?

Вирус Эпштейна-Барр – это вирус, который относится к семейству герпес вирусов, 4-й тип герпетической инфекции, способен поражать лимфоциты и другие иммунные клетки, слизистую оболочку верхних дыхательных путей, нейроны центральной нервной системы и практически все внутренние органы.

Вирус Эпштейна-Барр – это вирус, который относится к семейству герпес вирусов, 4-й тип герпетической инфекции, способен поражать лимфоциты и другие иммунные клетки, слизистую оболочку верхних дыхательных путей, нейроны центральной нервной системы и практически все внутренние органы.

ВЭБ был впервые выделен из клеток лимфомы Беркетта около 40 лет назад. Вскоре стало известно, что вирус может вызывать у человека острый мононуклеоз и назофарингеальную карциному. В настоящее время ученые установили, что ВЭБ ассоциирован с целым рядом онкологических и аутоиммунных заболеваний.Вирус Эпштейн-Барр относительно устойчив во внешней среде, быстро погибает при высыхании, воздействии высоких температур, а также действии распространенных дезинфицированных средств.

Вирус обладает определенным тропизмом (склонностью поражать излюбленные клетки):

1) тропность к клеткам лимфоретикулярной системы (возникает поражение лимфатических узлов любых групп, увеличение печени и селезенки);

2) тропность к клеткам иммунной системы (вирус размножается в В-лимфоцитах, где может сохраняться пожизненно); помимо В-лимфоцитов, при ЭБВИ нарушается и клеточное звено иммунитета (макрофаги, NK – натуральные киллеры, нейтрофилы и другие), что ведет к снижению общей сопротивляемости организма к различным вирусным и бактериальным инфекциям;

3) тропность к эпителиальным клеткам верхних дыхательных путей и пищеварительного тракта, в силу чего у детей может возникать респираторный синдром (кашель, одышка, «ложный круп»), диарейный синдром (послабление стула).

Вирус Эпштейн-Барр обладает аллергизирующими свойствами, что проявляется определенными симптомами у больных: 20-25% пациентов имеют аллергическую сыпь, у части больных может развиваться отек Квинке.

Особое внимание обращает на себя такое свойство вируса Эпштейн-Барр, как «пожизненная персистенция в организме». Благодаря инфицированию В-лимфоцитов данные клетки иммунной системы приобретают способность к неограниченной жизнедеятельности (так называемое «клеточное бессмертие»), а также постоянному синтезу гетерофильных антител (или аутоантител, например, антинуклеарные антитела, ревматоидный фактор, холодовые агглютинины). В этих клетках и живет ВЭБ постоянно.

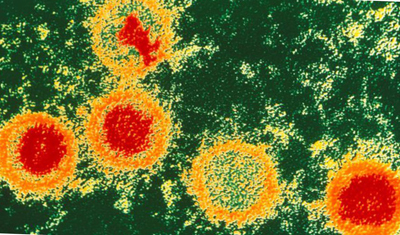

На фото вирус Эпштейна-Барр. Вид в электронном микроскопе

Источник инфекции при ЭБВИ – больной клинически выраженной формой и вирусоноситель.

Источник инфекции при ЭБВИ – больной клинически выраженной формой и вирусоноситель.

Больной становится заразным в последние дни инкубационного периода, начальный период болезни, разгар заболевания, а также весь период реконвалесценции (до 6 месяцев после выздоровления), причем до 20% переболевших сохраняют способность выделять вирус (то есть остаются носителями) длительное время.

Пути передачи вируса Эпштейна-Барр:

- Контактно-бытовой путь. Наиболее часто встречаемый путь передачи – через поцелуи. Через посуду, предметы личной гигиены, полотенца вирус передать тяжелее, так как он быстро погибает в окружающей среде.

- Воздушно-капельный путь – во время разговора, кашля, чихания слюна с вирусом в виде аэрозолей попадает в воздух, при вдыхании такой взвеси вирус попадает на слизистые оболочки верхних дыхательных путей здорового человека.

Трансмиссивный путь передачи, то есть, через кровь. Такой путь возможен при переливании компонентов крови, трансплантации костного мозга и других органов. Трансплацентарный путь – передача вируса от матери к ребенку во время вынашивания и родов, а также при грудном вскармливании.

Трансмиссивный путь передачи, то есть, через кровь. Такой путь возможен при переливании компонентов крови, трансплантации костного мозга и других органов. Трансплацентарный путь – передача вируса от матери к ребенку во время вынашивания и родов, а также при грудном вскармливании.- Алиментарный путь – через воду и пищу, такой путь возможен, но не имеет особого эпидемического значения в распространении данного вируса.

Восприимчивость к ЭБВИ: дети грудного возраста (до 1 года) болеют Эпштейн-Барр вирусной инфекцией редко благодаря наличию пассивного материнского иммунитета (материнские антитела), наиболее подвержены инфицированию и развитию клинически выраженной формы ЭБВИ – это дети с 2х до 10 лет. Несмотря на многообразие путей заражения, среди населения имеется хорошая иммунная прослойка (до 50% детей и 85% взрослых): многие инфицируются от носителей без развития симптомов болезни, но с развитием иммунитета. Именно поэтому считается, что для окружения больного ЭБВИ заболевание малозаразно, поскольку многие уже имеют антитела к вирусу Эпштейна-Барр.

Наиболее классическим и типичным острым проявлением вируса Эпштейна Барр является инфекционный мононуклеоз. У людей с хорошим иммунитетом данная патология может не развиться вовсе. А может просто не диагностироваться и расцениваться как обычная вирусная инфекция. В этот период обычно формируются специфические антитела (иммуноглобулины к ВЭБ), которые в дальнейшем подавляют активность и размножение вируса. При адекватном иммунном ответе на данном этапе происходит выздоровление пациента и формирование пожизненного иммунитета к вирусу Эпштейна-Барр. Но если случаются какие-то «поломки» и сбои в иммунитете, то полного подавления вируса не происходит, он продолжает свою жизнедеятельность в клетках и тканях организма. В таком случае могут развиться заболевания, ассоциированные с ВЭБ.

Заболевания, которые связаны с вирусом Эпштейна-Барр:

- Осложнения инфекционного мононуклеоза: токсический гепатит, присоединение бактериальной инфекции и развитие сепсиса, менингит, энцефалит, разрыв селезенки, снижение уровня тромбоцитов и свертываемости крови, анемия, вирусная и/или бактериальная пневмония и так далее.

- Синдром хронической усталости – это проявление поражения вегетативной нервной системы ВЭБ-инфекцией.

- Генерализованная вирусная инфекция Эпштейна-Барр – поражение вирусом всех жизненно важных органов, в первую очередь центральной нервной системы.

- Онкологические заболевания: лимфогранулематоз, лимфома, лимфома Беркитта – рак лимфоидной ткани; раковые опухоли, располагающиеся в области носоглотки, рак миндалин; рак пищевода, желудка и тонкого кишечника. Вирус Эпштейна-Барр обнаруживается в половине биопсионного материала раковых опухолей. И хоть во многих случаях он не становится основной причиной их развития, но под действие других канцерогенных факторов способствует и стимулирует дальнейший рост раковых клеток.

- . Аутоиммунные заболевания: рассеянный склероз, сахарный диабет, системная красная волчанка, аутоиммнный гепатит, ревматоидный артрит и прочие. ВЭБ-инфекция в содружестве с другими вирусными и бактериальными инфекциями (в большей степени с В-гемолитическим стрептококком) извращают иммунный ответ. При этом иммунные клетки начинают распознавать собственные ткани как чужие, повреждая их.

- Изменения иммунитета: Общая вариабельная иммунная недостаточность – проявляется частыми инфекционными заболеваниями, длительным и осложненным их течением, повторными случаями заболеваний, к которым формируется стойкий иммунитет (ветряная оспа, корь, краснуха и так далее). Особенно тяжело при таком состоянии иммунной системы протекают вирусные заболевания: вирусные гепатиты, простой герпес, цитомегаловирус и так далее. При бактериальных инфекциях повышен риск развития сепсиса – заражение крови.

- Тяжелые аллергические реакции – эритема, болезнь Лайелла, синдром Стивенса-Джонсона и прочие.

- Заболевания крови: рак крови, злокачественные анемии, тромбоцитопеническая пурпура, гемофагоцитарный синдром – повреждение собственными иммунными клетками форменных элементов крови, прочие гематологические заболевания.

Подробнее о некоторых проявлениях ВЭБ-инфекции:

1.Инфекционный мононуклеоз, который проявляется в виде острой формы болезни с цикличностью и специфическими симптомами.

1.Инфекционный мононуклеоз, который проявляется в виде острой формы болезни с цикличностью и специфическими симптомами.

Инкубационный период:5-45 дней Происходит размножение вируса в слюнных железах, миндалинах, лимфатических узлах. Отсутствие симптомов.

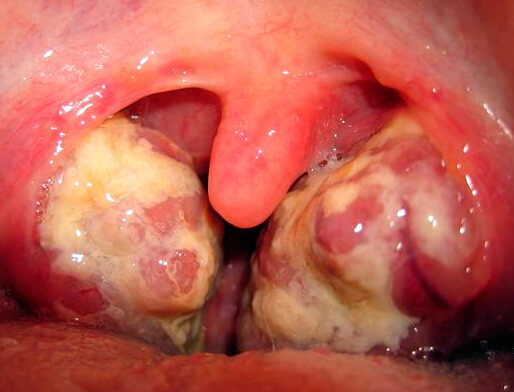

Интоксикационный синдром – начинается с первых дней начала болезни, самый разгар симптомов наблюдается через 5-7 дней от начала заболевания, эти симптомы могут сохраняться от недели до 1 месяца. Вирусы попадают в кровь и разносятся по организму, вызывая интоксикацию. Токсины действуют на центральную нервную систему и практически все органы. Повышение температуры тела до высоких цифр, лихорадка сопровождается ознобом, этот симптом может сохраняться в течение длительного периода; головные боли, слабость, недомогание, боли в суставах. Катаральные явления выражены в первую неделю заболевания. Вирусное воспаление может спровоцировать присоединение бактериальной или грибковой инфекции. Боль в горле, усиливающаяся при глотании, при осмотре горла – признаки ангины, заложенность носа, прозрачные или зелено-желтые выделения из носа, в полости рта могут наблюдаться язвочки – кандидозный или герпетический стоматит.

Увеличение лимфатических узлов- ярко выражено через неделю после начала болезни, сохраняются до выздоровления. Вирусы, размножаясь в лимфатических узлах, стимулируют выработку В-лимфоцитов и других иммунных клеток, вызывая воспаление лимфатической системы. Прощупываются увеличенные лимфатические узлы более чем в пяти группах (шейные, подчелюстные, затылочные, над- и подключичные, подмышечные и так далее). Их размер различен, по консистенции они плотно-эластичные, безболезненные, без признаков нагноения.

Увеличение лимфатических узлов- ярко выражено через неделю после начала болезни, сохраняются до выздоровления. Вирусы, размножаясь в лимфатических узлах, стимулируют выработку В-лимфоцитов и других иммунных клеток, вызывая воспаление лимфатической системы. Прощупываются увеличенные лимфатические узлы более чем в пяти группах (шейные, подчелюстные, затылочные, над- и подключичные, подмышечные и так далее). Их размер различен, по консистенции они плотно-эластичные, безболезненные, без признаков нагноения.

Увеличение печени и селезенки – с 5-7 дня заболевания, этот симптом может сохраняться в течение нескольких недель. Вирус поражает В-лимфоциты, которые скоплены во всех внутренних органах, первыми реагируют печень и селезенка, которые особенно обильно снабжены иммунными клетками. Также эти органы участвуют в обезвреживании токсинов. Увеличение печени +1-2 см, боли в животе, нарушение пищеварения, тошнота, снижение аппетита, вплоть до полного отказа от еды, возможно развитие желтухи (желтый оттенок кожи и слизистых оболочек, темная моча, светлый кал, мелкие высыпания).

Период восстановления (реконвалесценция) наступает не ранее, чем через 15-20 дней. В организме вырабатываются специфические иммуноглобулины к вирусу Эпштейна-Барр, происходит гибель большей части вирионов и подавление их размножения. Постепенно все симптомы уходят, улучшается общее самочувствие, уменьшаются лимфатические узлы, нормализуется состояние печени и селезенки.

2. Хроническая ВЭБ-инфекция формируется не ранее, чем через 6 месяцев после перенесенной острой инфекции, а при отсутствии острого мононуклеоза в анамнезе – через 6 и более месяцев после инфицирования. Хроническая ВЭБ инфекция может протекать в виде: хронической активной ВЭБ-инфекции, гемофагоцитарного синдрома, ассоциированного с ВЭБ, атипичных форм ВЭБ (рецидивирующие бактериальные, грибковые и другие инфекции пищеварительной системы, дыхательных путей, кожи и слизистых оболочек).

Хроническая активная ВЭБ-инфекция характеризуется длительным течением и частыми рецидивами. Больных беспокоит слабость, повышенная утомляемость, чрезмерная потливость, длительная небольшая температура до 37,2-37,5°, кожные высыпания, иногда суставной синдром, боли в мышцах туловища и конечностей, тяжесть в правом подреберье, чувство дискомфорта в области горла, небольшой кашель и заложенность в носу, у некоторых пациентов неврологические расстройства – беспричинные головные боли, нарушения памяти, нарушения сна, частые смены настроения, склонность к депрессиям, больные невнимательны, снижение интеллекта. Нередко пациенты жалуются на увеличение одного или группы лимфоузлов, возможно увеличение внутренних органов (селезенка и печень).

Хроническая активная ВЭБ-инфекция характеризуется длительным течением и частыми рецидивами. Больных беспокоит слабость, повышенная утомляемость, чрезмерная потливость, длительная небольшая температура до 37,2-37,5°, кожные высыпания, иногда суставной синдром, боли в мышцах туловища и конечностей, тяжесть в правом подреберье, чувство дискомфорта в области горла, небольшой кашель и заложенность в носу, у некоторых пациентов неврологические расстройства – беспричинные головные боли, нарушения памяти, нарушения сна, частые смены настроения, склонность к депрессиям, больные невнимательны, снижение интеллекта. Нередко пациенты жалуются на увеличение одного или группы лимфоузлов, возможно увеличение внутренних органов (селезенка и печень).

Наряду с такими жалобами при расспросе больного выясняется наличие в последнее время частых простудных инфекций, грибковых заболеваний, присоединение других герпетических болезней (например, простой герпес на губах или половой герпес и другое). В подтверждение клинических данных будут и лабораторные признаки (изменения крови, иммунного статуса, специфические анализы на антитела).

Гемофагоцитарный синдром, ассоциированный с ВЭБ проявляется в виде анемии иди панцитопении (снижение состава практически всех элементов крови, связанное с угнетением ростков кроветворения). У больных может наблюдаться лихорадка (волнообразная или перемежающаяся, при которой возможны как резкие, так и постепенные подъемы температура с восстановлением до нормальных величин), увеличение лимфоузлов, печени и селезенки, нарушение функции печени, лабораторные изменения в крови в виде снижение как эритроцитов, так и лейкоцитов и других элементов крови.

Стертые (атипичные) формы ЭБВИ: чаще всего это лихорадка неясного генеза длящаяся месяцами, годами в сопровождении с увеличением лимфоузлов, иногда суставными проявлениями, мышечными болями; другой вариант – это вторичный иммунодефицит с частыми вирусными, бактериальными, грибковыми инфекциями.

3. Врожденная ВЭБ-инфекция возникает при наличии острой формы ЭБВИ или хронической активной ВЭБ-инфекции, возникшей в период беременности матери. Характеризуется возможным поражением внутренних органов ребенка в виде интерстициальной пневмонии, энцефалита, миокардита и другими. Возможны недоношенность, преждевременные роды. В крови рожденного малыша могут циркулировать как материнские антитела к вирусу Эпштейн-Барр, так и собственные антитела ребенка.

4. «Синдром хронической усталости»характеризуется постоянной усталостью, которая не проходит после продолжительного и полноценного отдыха. Для пациентов с синдромом хронической усталости характерны мышечная слабость, периоды апатии, депрессивные состояния, лабильность настроения, раздражительность, иногда вспышки гнева, агрессии. Пациенты вялые, жалуются на нарушение памяти, снижение интеллекта. Больные плохо спят, причем нарушается как фаза засыпания, так и наблюдается прерывистый сон, возможна бессонница и сонливое состояние в течение дня. Одновременно характерны вегетативные нарушения: дрожание или тремор пальцев рук, потливость, периодически небольшая температура, плохой аппетит, боли в суставах.

4. «Синдром хронической усталости»характеризуется постоянной усталостью, которая не проходит после продолжительного и полноценного отдыха. Для пациентов с синдромом хронической усталости характерны мышечная слабость, периоды апатии, депрессивные состояния, лабильность настроения, раздражительность, иногда вспышки гнева, агрессии. Пациенты вялые, жалуются на нарушение памяти, снижение интеллекта. Больные плохо спят, причем нарушается как фаза засыпания, так и наблюдается прерывистый сон, возможна бессонница и сонливое состояние в течение дня. Одновременно характерны вегетативные нарушения: дрожание или тремор пальцев рук, потливость, периодически небольшая температура, плохой аппетит, боли в суставах.

5. ВИЧ-ассоциированные заболевания

«Волосатая лейкоплакия» языка и слизистой ротовой полости появляется при выраженном иммунодефиците, связанном чаще с ВИЧ-инфекцией.

На боковых поверхностях языка, а также на слизистой оболочке щек, десен появляются белесоватые складки, которые постепенно сливаются, образуя белые бляшки с неоднородной поверхностью, будто покрытые бороздами, образуются трещины, эрозивные поверхности. Как правило, болевых ощущений при данном заболевании нет.

6. Онкологические лимфопролиферативные заболевания (лимфома Беркитта, назофарингеальная карцинома – НФК, Т-клеточная лимфома, неходжинская лимфома и другие)

Диагностика Эпштейн-Барр вирусной инфекции

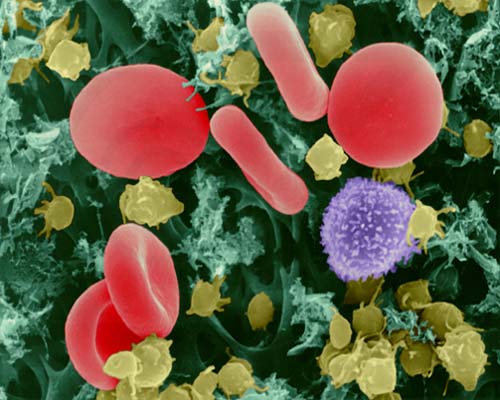

1. Предварительный диагноз всегда выставляется на основании клинико-эпидемиологических данных. Подозрение на ЭБВИ подтверждают клинические лабораторные анализы, в частности общий анализ крови, по которому можно выявить косвенные признаки вирусной активности: лимфомоноцитоз (увеличение лимфоцитов, моноцитов), тромбоцитоз (увеличение тромбоцитов), анемия (снижение эритроцитов и гемоглобина), появление атипичных мононуклеаров в крови.

Атипичные мононуклеары (или вироциты) – это видоизмененные лимфоциты, которые по морфологическим признакам имеют некоторое сходство с моноцитами. Это одноядерные клетки, являются молодыми клетками, появляются в крови с целью борьбы с вирусами. Именно последнее свойство объясняет их появление при ЭБВИ (особенно при острой ее форме). Диагноз инфекционного мононуклеоза считается подтвержденным при наличии атипичных мононуклеаров в крови более 10%, однако их количество может колебаться от 10 до 50 и более %. Атипичные мононуклеары появляются в первые дни болезни, в разгар заболевания их количество бывает максимальным (40-50% и более).Продолжительность их обнаружения: у большинства пациентов атипичные мононуклеары продолжают выявляться в течение 2-3х недель с момента начала болезни. У 40% пациентов в крови продолжается обнаружение атипичных мононуклеаров до месяца и более (в этом случае имеет смысл проводить активную профилактику хронизации процесса).

Атипичные мононуклеары (или вироциты) – это видоизмененные лимфоциты, которые по морфологическим признакам имеют некоторое сходство с моноцитами. Это одноядерные клетки, являются молодыми клетками, появляются в крови с целью борьбы с вирусами. Именно последнее свойство объясняет их появление при ЭБВИ (особенно при острой ее форме). Диагноз инфекционного мононуклеоза считается подтвержденным при наличии атипичных мононуклеаров в крови более 10%, однако их количество может колебаться от 10 до 50 и более %. Атипичные мононуклеары появляются в первые дни болезни, в разгар заболевания их количество бывает максимальным (40-50% и более).Продолжительность их обнаружения: у большинства пациентов атипичные мононуклеары продолжают выявляться в течение 2-3х недель с момента начала болезни. У 40% пациентов в крови продолжается обнаружение атипичных мононуклеаров до месяца и более (в этом случае имеет смысл проводить активную профилактику хронизации процесса).

Также на стадии предварительного диагноза проводят биохимическое исследование сыворотки крови, в котором есть признаки поражения печени (небольшое увеличение билирубина, повышение активности ферментов – АЛТ, АСТ, ГГТП, тимоловой пробы).

2. Окончательный диагноз выставляется после специфических лабораторных исследований.

1) Серологические исследования на антитела к вирусу Эпштейн-Барр методом ИФА (иммуноферментный анализ).

- IgM к VCA (к капсидному антигену) – выявляются в крови в первые дни и недели болезни, максимальны к 3-4й недели заболевания, могут циркулировать до 3х месяцев, а потом их количество снижается до неопределяемой величины и исчезает совсем. Сохранение их более 3х месяцев указывает на затяжное течение болезни. Обнаруживаются у 90-100% больных с острой ЭБВИ.

- IgG к VCA (к капсидному антигену) – появляются в крови спустя 1-2 месяца от начала болезни, затем постепенно снижается и сохраняется на пороговом (низком уровне) пожизненно. Повышение их титра характерно для обострения хронической ЭБВИ.

- IgM к EA (к раннему антигену) – появляется в крови в первую неделю заболевания, сохраняется в течение 2-3х месяцев и исчезает. Обнаруживается у 75-90% больных. Сохранение в высоких титрах длительной время (более 3-4х месяцев) тревожно в плане формирования хронической формы ЭБВИ. Появление их при хронической инфекции служит индикатором реактивации. Нередко могут выявляться при первичном инфицировании у носителей ВЭБ.

- IgG к ЕA (к раннему антигену) – появляются к 3-4й недели заболевания, становятся максимальными на 4-6 недели болезни, изчезают через 3-6 месяцев. Появление высоких титров повторно указывает на активацию хронической инфекции.

- IgG к NA-1 или EBNA (к нуклеарному или ядерному антигену) – являются поздними, поскольку появляются в крови через 1-3 месяца после начала заболевания. Продолжительное время (до 12 мес) из титр достаточно высокий, а затем титр снижается и сохраняется на пороговом (низком) уровне пожизненно. У детей раннего возраста (до 3-4х лет) данные антитела появляются поздно – спустя 4-6 месяцев после инфицирования. Если у человека выраженный иммунодефицит (стадия СПИД при ВИЧ-инфекции, онкологические процессы и другое), то данных антител может и не быть. Реактивация хронической инфекции или рецидив острой ЭБВИ наблюдается при высоких титрах IgG к NA антигену.

Схемы расшифровки результатов

|

Серологические данные |

Состояние |

|

IgM VCA, IgM EA, IgG EA |

Острая ЭБВИ (инфекционный мононуклеоз) |

|

IgG VCA, IgG NA в низких титрах |

Реконвалесценция ЭБВИ |

|

IgM EA, IgM VCA более 3х месяцев |

Затяжное течение ЭБВИ |

|

IgG NA, IgG VCA в высоких титрах, иногда IgG EA |

Хроническая ВЭБ-инфекция |

|

Длительная персистенция высоких титров |

Хроническая ВЭБ - инфекция, |

|

Отсутствие антител |

Выраженные иммунодефицитные состояния |

2) ПЦР-диагностика ВЭБ-инфекции – качественное выявление ДНК вируса Эпштейн-Барр методом ПЦР.

Материалом для исследования служат слюна или рото- и носо-глоточная слизь, соскоб эпителиальных клеток урогенитального тракта, кровь, спинномозговая жидкость, секрет простаты, моче.

Материалом для исследования служат слюна или рото- и носо-глоточная слизь, соскоб эпителиальных клеток урогенитального тракта, кровь, спинномозговая жидкость, секрет простаты, моче.

Как у больных ЭБВИ, так и у носителей может быть положительная ПЦР. Поэтому для их дифференцировки проводится ПЦР-анализ с заданной чувствительностью: для носителей до 10 копий в пробе, а для активной инфекции – 100 копий в пробе. У маленьких детей (до 1-3х лет) по причине недостаточно сформированного иммунитета диагностика по антителам затруднительна, поэтому в данной группе пациентов в помощт приходит именно ПЦР-аналих.

Специфичность данного метода 100%, что практически исключает ложноположительные результаты. Однако в силу того, что ПЦР-анализ информативен только при размножении (репликации) вируса, то существует и определенный процент ложноотрицатльных результатов (до 30%), связанный именно с отсутствием репликации в момент исследования.

3) Иммунограмма или иммунологическое исследование крови.

При ЭБВИ существует два типа изменений иммунного статуса:

При ЭБВИ существует два типа изменений иммунного статуса:

- Повышение его активности (увеличение уровня интерферона сыворотки, IgA, IgM, IgG, повышение ЦИК, повышение CD16+ – натуральных киллеров, повышение или Т-хелперов CD4+, или Т-супрессоров CD8+).

- Иммунная дисфункция или недостаточность (снижение IgG, повышение IgM, снижение авидности антител, снижение CD25+ лимфоцитов, уменьшением CD16+, CD4+, CD8, снижением активности фагоцитов).

Эпштейн-Барр вирусная инфекция (ЭБВИ) является одной из распространенных заболеваний человека. По данным ВОЗ вирусом Эпштейн-Барр инфицировано около 55-60% детей раннего возраста (до 3х лет), подавляющее большинство взрослого населения планеты (90-98%) имеют антитела к ВЭБ.

Заболеваемость в разных странах мира колеблется от 3-5 до 45 случаев на 100 тыс. населения и является довольно высоким показателем.

ЭБВИ относится к группе неуправляемых инфекций, при которых нет специфической профилактики (вакцинации), что, безусловно, влияет на уровень заболеваемости.

Радует, что иммунитет после перенесенной инфекции формируется прочный, пожизненный. Заболеть повторно острой формой ЭБВИ нельзя. Повторные случаи заболевания связаны с развитием рецидива или хронической формы заболевания и его обострения.

Подготовила врач-педиатр УЗ «4 ГДКБ»